8月24日

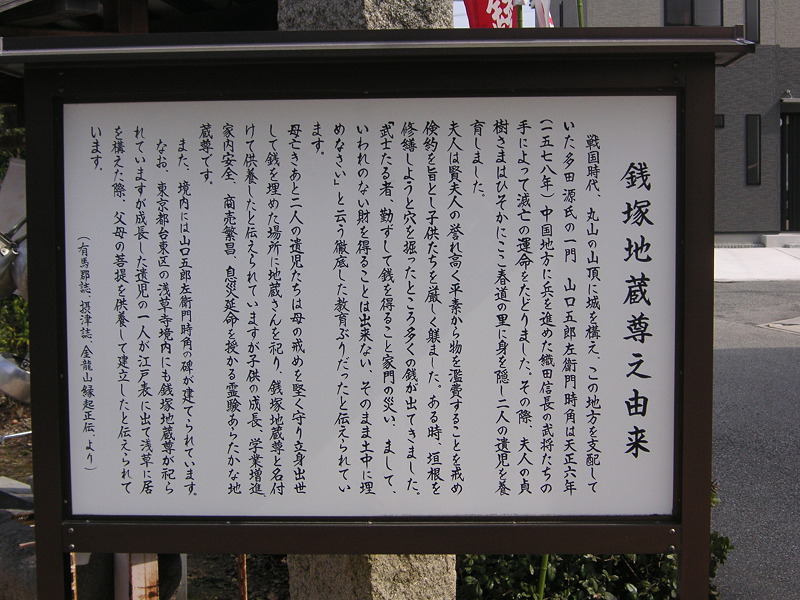

地蔵盆(場所:銭塚地蔵 午後6時~8時頃)

銭塚地蔵尊にとって最も大きな行事で、子どもたちによる珍しい「詠歌おどり」が奉納されます。お化粧をし、着物を着た女の子による詠歌踊りはみものです。

盆踊り(場所:春道公園・・下山口会館北側 午後6時~10時頃)

自治会や地元有志を中心に屋台も出店され賑やかな夜になります。山口町伝統の「袖下踊り」による盆踊りは午後8時から始まり9時頃の休憩を一度はさみ10時頃まで続けられます。

下の写真は、山口町下山口の盆踊りの様子ですが、盆踊りは各地区で開催されます。

◇こちらの記事もご覧ください⇒”盆踊りなど夏のイベント”

◇こちらの記事もご覧ください⇒”千四百年の歴史 袖下踊り”

9月第2日曜 ◇こちらの記事はご参考まで ⇒”丸山稲荷神社 八朔大祭”

八朔大祭(場所:丸山稲荷神社 午後1時~3時頃)

五穀豊穣を祈願する丸山稲荷神社の八朔大祭。恒例のこども相撲大会が盛大に執り行われます。

- 餅まきの風景

- 子ども相撲大会

10月(体育の日の前日の日曜日)

秋祭り(場所:公智神社 午後)☆こちらもご覧ください⇒”山口町 秋祭りのだんじり”

上山口(大小だんじり)、下山口(小だんじり)、中野、金仙寺だんじりが、各地区を昼過ぎに出発し、金仙寺口に集まります。

その後、各家庭から御花を受け取りながら町内を巡行し、山口センター前付近の県道を駆け抜け、午後2時前後にお旅所に集合します。

一方、名来のかきだんじりは単独でお旅所に向かいます。神社を出発した神輿もお旅所に到着して、担ぎ手はしばらくここで休憩。

神事を行った後、神輿を先頭に下山口(大)、下山口(小)、上山口(大)、上山口(小)、金仙寺、中野、名来の順にお旅所を出発し、宮前通りを神社に向かって進んで行きます。

お旅所を出てすぐの曲がり角を駆け抜けるやり回しは迫力満点。

いよいよ祭り最大の見もの、宮入が始まります。(午後3時前後の約30分)各地区のだんじりは、力を蓄えて大鳥居から境内までの坂道を一気に駆け上がります。

宮入後は、名来(古文化保存会神楽部会)による獅子舞が奉納されます(4時過ぎまで)

- 下山口大だんじり

- 下山口小だんじり

- 上山口の大だんじり

- 上山口の小だんじり

- 名来のかきだんじり

- 中野のだんじり

- 金仙寺のだんじり

- 公智神社の神輿

- 奉納神楽

10月〜11月(2年毎に開催される)

西宮船坂ビエンナーレ(場所;船坂里山、元船坂小学校)

2009年のプロローグにつづいて、2010年10月の約1ヶ月間、元船坂小学校と里山に広がる畑を主会場として本格開催され、約20000人の来場がありました。

2012年にも規模を拡大して開催されました

☆こちらの記事もご覧ください ⇒”西宮船坂ビエンナーレ2016”

<2010年の作品の一部をご紹介しましょう>

10月第4日曜日

船坂山王神社秋祭り(場所;船坂山王神社、10時―15時頃)

毎年11月23日に開催されてきましたが、平成25年から10月第4日曜日に変更されました。

船坂地区の主要行事のひとつです。

現在の祭りでは、神輿の巡幸があって賑やかですが、昭和30年頃までは神輿の巡行はなく、祭りと言えば、魚屋やおもちゃ屋などの出店がたくさん出て、ご馳走を食べるだけでした。現在の巡行に使っている神輿は、昭和56年に山王神社の宮を建て直した時に新調したもので、それまでは樽みこしでした。

朝10時に神社を出た神輿は午前に地域内を巡幸します。スポーツクラブ21、子ども会や青愛協による出店で賑わいます。午後になると神社境内で太鼓演奏奉納と氏子の抽選会があり3時頃に祭りは終わります。この間、神社境内は多くの氏子で賑わいます。数年前から始まった太鼓演奏は船坂小学校の児童によるものでしたが、平成22年の閉校に伴い子ども会の有志に代わりました。

11月中旬の日曜日

ふれあい広場(場所;元船坂小学校、10時から)

地区住民のためのイベントとして始まりましたが、今では地区外の人も参加する“収穫祭“として、年々賑わいが大きくなっています。地元産にこだわった野菜やジャムなどの加工食品の直売、模擬店、そば打ちやコンサートなど、たくさんの出し物で楽しいひと時を過ごすことができます。

11月下旬

西宮山口アルキナーレ(2012年11月24日に第1回目を開催)

西宮山口の魅力をたくさんの人たちに知っていただき、来訪者とのふれあいを通じて地域の活性化を図ることを目的に開催されました。(主催は、山口町自治会連合会・西宮市)

約400名の参加者でにぎわいました。

◇こちらの記事もご参考まで⇒”西宮山口アルキナーレ2012”